“海峽雷霆”來了,台海軍事博弈態勢變了近兩日,解放軍先後進行了位台島周邊演訓和“海峽雷霆-2025A”演練。在當前的時間點上,這一系列行動釋放出多重政治和軍事信號。對島內“台獨”分裂勢力,這是一次雷霆震懾,對局外干涉勢力 ,這是一次“區域拒止”宣言。此次“海峽雷霆-2025A”演練通過三大戰術創新形成立體威懾。遠程火箭炮部隊實施300公里級精確打擊,052D驅逐艦抵近花蓮37海里實施抵近偵察,殲-20隱身戰機完成台東超低空突防演練。這種“遠火壓境+抵近威懾”的戰術組合,既驗證了72小時收台作戰預案的可行性,更以“精打擊要”的科目設計直指台軍指揮中樞。 此次突出的“要域要道封控”,不僅針對台灣,也針對外部干涉勢力。台媒曝光的天然氣運輸船被困港口事件就已印證了演練對能源通道的實際封控效果,暴露出台灣經濟命脈的脆弱性。而此次演練中山東艦前出巴士海峽,與火箭軍東風-26B形成對關島的戰略牽制,055型驅逐艦搭載的鷹擊-21反艦彈道導彈則構建起1000公里反介入體系。這種“航母機動+陸基威懾”的布局,直接向域外干涉勢力顯示了解放軍“區域拒止/反介入”的能力。同時,中國海警也同步開展的臨檢拿捕演練,將《反分裂國家法》的執法實踐推進至台島周邊12海里。這種“軍事—執法”雙軌并進的模式,既強化了對台灣所謂治權的否定,也通過攔截扣押科目驗證戰時封鎖能力。 從演練效果來看,解放軍通過這次的系列聯合軍演,正逐步從戰術驗證到戰略格局重塑,構建起台海管控的新常態,也檢驗了新型作戰體系的效能,還推動了中美戰略態勢的轉換。位台島周邊演訓和“海峽雷霆-2025A”演練的交替實施,形成“日常警巡+專項打擊”的彈性威懾機制,而東部戰區微信公眾號發佈的《進逼》、《懾封》、《毀癱》系列主題海報,將軍事行動與輿論戰有機結合,使“聯合封控”從戰術動作升維為心理戰武器。台防務部門所謂“應變區”概念的失效,標誌著解放軍已突破傳統威懾閾值。在此次系列演練中,參演的03式遠火實現300公里1米級精度打擊,東風-17高超音速導彈完成對移動目標的厘米級毀傷,AI目標識別系統實現30個移動靶標的智能分配。這些技術進步使“發現即摧毀”的作戰理念轉化為現實戰力,既實現了“以演代訓”,也驗證了“偵—控—打—評”作戰鏈的閉環運行。

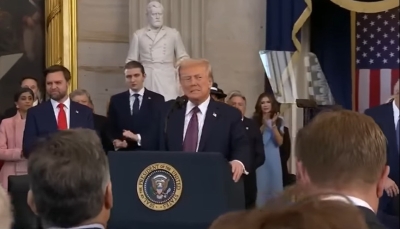

此前,美方曾洩露了一份涉及台海“劇本”的機密報告。美國五角大樓曾委託蘭德公司進行關於解放軍武力收複台灣的兵棋推演,在這份編號為OPLAN-2023-17T的評估報告中,美方首次將“解放軍72小時控制台島關鍵節點”列為高概率情景。儘管美方緊急否認文件真實性,但報告中引用的衛星圖像、供應鏈數據與AI模擬結果,卻在全球戰略學界掀起軒然大波。幾天前,美國《華盛頓郵報》刊發的獨家報道稱,由國防部長赫格塞思簽署的一份機密級內部指導備忘錄顯示,美國將阻止中國大陸“奪取”中國台灣、加強美國本土防禦列為主要優先事項。而此次解放軍完成“72小時收台”預案驗證之際,美軍評估“馳援台海”的響應時間仍需96小時,這種時差優勢使台海的戰略主動權正在發生根本性轉移。可以看到,美軍“分布式作戰”概念在西太的實踐,正因解放軍反介入能力的提升而陷入“分散即被各個擊破”的困境。五角大樓要求部隊保持克制的指令,實則是承認了在軍事博弈中的相對劣勢。 對此這次大陸方面的系列軍事演練,台當局正陷入“嘴硬—恐慌”的雙重困境。一方面宣稱“掌控局勢”,另一方面緊急成立應變中心卻未啟動戰備操演。民進黨當局操弄的“綠色恐怖”叙事,在天然氣斷供的現實威脅下正喪失其蠱惑力。台媒關於“準封控狀態”的描述,折射出社會治理體系在軍事壓力下的脆弱本質。而作為“台獨”勢力所倚靠的美國,這次也陷入“表態強硬—行動退縮”的悖論。美國國務院譴責大陸方面的“軍事施壓”,但“卡爾·文森”號航母避走馬六甲的選擇,暴露出“印太戰略”的資源缺口。美國防部長赫格塞思所謂“構建可信威懾”的宣言,在解放軍實戰化演練面前淪為空洞修辭。美軍研究機構關於“擦槍走火”的炒作,實則為可能的戰略失敗預設輿論緩衝。解放軍列裝的鷹擊-21反艦彈道導彈,使美軍航母的作戰半徑被迫後撤至第二島鏈。殲-20與運油-20的協同演練,標誌著“隱身突防—遠程加油”體系的成熟。這些技術進步正在改寫西太平洋地區軍力的平衡公式。 這一輪台海系列聯合軍演,既是《反分裂國家法》頒佈20周年的實力展示,也是百年變局下的力量宣言。解放軍執法船與作戰艦艇的協同行動,正在構建“主權行使—軍事防衛”的新型海疆治理模式。這種將國內法域外適用的實踐,正在打破西方所主導的所謂“航行自由”的叙事。當山東艦戰鬥群前出西太平洋與美軍“分布式作戰”形成對峙,當東風導彈的射程覆蓋重新定義“區域拒止”的內涵,台海博弈已從力量平衡階段進入新的時期。 (本文作者為湖北大學區域與國別研究院院長助理熊興,本網獲獨家授權刊發,轉載請註明出處) (本文為作者觀點,不代表本媒體立場) 【編輯:王少喆】

|