今日的烏克蘭果然成了“菜單”,台輿論恐慌:那明日的台灣呢?香港新聞網2月20日電 歷時三年的俄烏衝突,出現了戲劇性的重大轉折。烏克蘭在這場談判中被邊緣化的現實,讓“今日烏克蘭,明日台灣”的討論再度成為台灣輿論焦點。

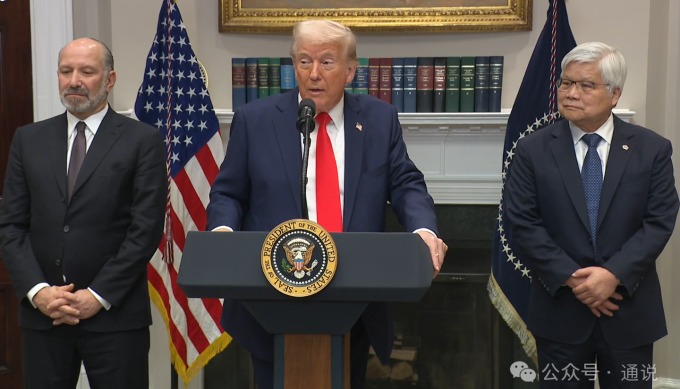

圖為台北101大樓 香港中通社資料圖 據報道,當地時間2月18日,俄羅斯和美國代表團在烏克蘭和歐洲代表缺席的情況下,在沙特阿拉伯首都利雅得舉行會談。而後,美國總統特朗普公開批評烏克蘭總統澤連斯基“開啟了(俄烏)衝突”,稱烏方“本可以早些達成協議”和“結束戰爭”。 外媒稱,特朗普的表態令烏克蘭和歐洲感到震驚。澤連斯基回應稱“關於如何結束烏克蘭戰爭的決定,不能在沒有烏克蘭的情況下做出”,表示不會簽署任何協議。歐洲則一邊表達不滿,一邊急著開會。 就在烏克蘭和歐洲擔憂自身會否成為“菜單”的時候,台灣有不少人驚慌地想起一句話:“今日烏克蘭,明日台灣。” 這句話成為台灣社會輿論焦點,最早是在俄烏衝突剛爆發的時候。當時的台當局領導人蔡英文不僅對烏克蘭表示“同情”,聲稱“感同身受”,還成立了“烏克蘭情勢因應專案小組”。時任台外事部門負責人的吳釗燮在接受外媒採訪時還聲稱,“台灣會借鑒烏克蘭以小博大的戰略,積極提升戰力。”一些西方國家的官員、政客、學者也不斷“拱火”,當時特朗普宣稱“烏克蘭之後是台灣”,美國防部負責政策事務的助理部長卡爾林聲稱烏克蘭是台灣“自我防衛”的典範。對此,中國國台辦發言人表示,台灣問題與烏克蘭問題有著本質區別,最根本的不同在於,台灣是中國領土不可分割的一部分,台灣問題完全是中國的內政,不容任何外來干涉。 但值得注意的是,從那以後台灣社會充斥著“烏克蘭是台灣”、“烏克蘭不是台灣”兩種論述。評論指出,這兩種論述看似立場相反,其實代表同一種心態,並由同一群人在不同情境使用:有時用以強化“抗中保台”的論述,有時又可讓自己沉醉於“美台友好”迷魂湯。 如今,俄烏衝突情勢大變,再加上民進黨當局一直以來“抗中親美”的行為,台灣民眾的憂慮變得更加迫切,不安和恐懼的情緒迅速蔓延。 在近期台媒報道中,“美國態度大逆轉”、“撕破臉”、“烏克蘭即將被拋棄”、“棋子變棄子”的新聞鋪天蓋地,“今日烏克蘭,明日台灣”、“台灣何去何從”的標題也赫然入目。 18日,針對台灣是否會如烏克蘭一樣成為特朗普的“交易對象”的問題,台外事部門“自信”回應稱台灣跟美國是“擁有共同價值與理念的夥伴”,雙方的互信與緊密合作也會持續穩定。 台灣“中時新聞網”社論卻指出,“台灣牌”對特朗普而言是一枚“低成本、高效益”的棋子,特朗普寄望挑撥大陸最敏感的神經,可在未來中美貿易戰、關稅戰、乃至地緣政治對抗中取得大陸的妥協與讓步。賴清德自詡“台灣是棋手,不會是棋子”,但缺乏底氣,民進黨當局渾然不知隨時可能被交易的危機。 “今日澤連斯基,明日賴清德。”台灣《聯合報》19日發表評論稱,現在的賴清德,幾乎就是三年前澤連斯基的翻版。賴清德如今在兩岸之間的所有作為,都是準備著掀起一場戰爭。可“今日烏克蘭,明日台灣”真正的意涵是:被用來當成戰爭代理人的烏克蘭以及未來可能步其後塵的台灣,最終的宿命就是被徹底拋棄。賴當局加大對美軍購,想要阻止台積電成為“美積電”,恐怕只是緣木求魚。況且,在特朗普眼裡,台積電成為“美積電”只算芯片回歸,台灣憑恃的“矽盾”,交易地位恐不如烏克蘭的稀土。 評論質問稱,民進黨當局曾經向全世界驕傲地自稱“我們今天都是烏克蘭人”,如今看到特朗普是如何對待烏克蘭,難道不會感到背脊發涼?賴清德當局還要堅持用GDP的3%來購買美國武器,將台灣武裝成刺猬島,訓練“黑熊部隊”打巷戰嗎? (完) 【編輯:張依珊】

|