世界上第一枚翼龍蛋與胚胎化石咋發現的?1784年,意大利博物學家科利尼見到了一塊奇特的生物化石:全身骨骼清晰可見,細長的前肢成“展翅”狀。這塊化石來自始祖鳥的“故鄉”——德國索羅霍芬。面對這種未知的生物,科利尼依據埋藏環境,將其推測為一種海洋生物,認定其加長的前肢是用來劃水的“魚鰭”類結構。 哈密翼龍生態復原圖。趙闖繪 二十多年後,法國解剖學家和古生物學創始人居維葉看到了對該生物的描述和圖片。他認為,這是一種會飛的爬行動物,並將其命名為“翼手龍”。幾乎同時,法國博物學家赫爾曼繪制了兩張復原圖,在未公開發表的復原圖上,赫爾曼將該生物還原成長著翅膀、類似蝙蝠的動物,並大膽推測:這就是中國神話中的鳳凰。自此,曾統治著恐龍時代天空的翼龍開始逐漸進入公眾視野,遠古畫卷中缺失的一角,慢慢被拼湊起來。 然而,關於恐龍的這一“表兄弟”,世人一直知之甚少,從研究者數量來看,這一學科也顯得有些冷門。中國科學院古脊椎動物與古人類研究所研究員汪筱林是為數不多的飛龍“捕手”之一,數十年來,致力於向公眾揭開中生代生物進化的未解之謎。 近日,汪筱林剛和合作團隊公布了關於哈密翼龍化石風化機理的最新研究成果,為翼龍化石後續保護提供基礎,也為翼龍博物館的建設帶來福音。 深耕“遼西福地” 在汪筱林的辦公室裏,有幾個“寶箱”,見證了他職業生涯中的高光時刻。這幾個寶箱被他細心地收在一個單獨的櫃子裏,裏面都是不輕易示人的寶貝。 打開其中一個寶箱,層層包裹下是兩塊平整的灰黑色頁巖,巖石一角鑲嵌著一枚雞蛋大小的橢圓形化石。再細細一瞧,蛋殼內部的骨架依稀可見,斑駁的表面訴說著其遠古的身份。 這是世界上第一枚翼龍蛋與胚胎化石。 當年,這一化石的發現和研究填補了翼龍發育演化史上的空白,被美國《發現》雜誌評為“全球百大科學新聞之一”,汪筱林和同事周忠和就是這一化石的發現者和研究者。 發現這枚化石是偶然,也是必然。從1997年開始,汪筱林就是遼西地區的“常客”,長期主持著熱河生物群的化石發掘。2003年,他和同事周忠和在錦州義縣地區考察時,在狼鰭魚化石碎片中,發現了這件當地人也“從來沒見過”的東西。汪筱林將它上上下下邊邊角角看了個遍,發現雞蛋大小的橢圓形化石裏,還散落著很多極細小的骨骼,這很有可能是翼龍的蛋和胚胎!從事了多年的古生物研究,形形色色的化石也見了不少,看到這枚化石,汪筱林還是不免有些激動。也難怪,在當時,世界上還從未發現過翼龍蛋化石,更別說翼龍胚胎化石了。 顯微鏡下放大的細節,驗證了最初的判斷。讓汪筱林更加驚喜的是,除了後期擠壓,部分骨骼略有錯動位移外,胚胎化石的骨架保存非常完整,頭骨和牙齒都清晰可見。胚胎化石的脊柱大致沿著蛋的長軸方向伸展,頭部從一側向後彎曲,這種保存狀態可能定格了翼龍胚胎發育過程中的原始狀態。此外,與骨架和蛋殼一起保存的還有“精美的軟組織”和“乳突狀”的蛋殼印痕。據此推測,這件化石中的胚胎已進入發育過程的最後階段,即將破殼而出。 “翼龍是最早飛向天空的脊椎動物,比鳥類早了大約7000萬年,同時也是三類會飛的脊椎動物中唯一滅絕的類群。”汪筱林解釋,翼龍的飛行決定了其細長中空的骨骼結構,這種骨骼在漫長的歲月中很難留下痕跡,因此,與其他古生物研究者相比,翼龍研究者面臨的一大難題就是化石材料太少。翼龍胚胎化石的出現,驗證了人們長久以來的推測——與其他爬行動物一樣,翼龍也是卵生的。汪筱林推斷,這枚翼龍蛋正在湖邊的軟泥中被孵化,火山爆發造成突發的自然災難導致它突然“死亡”,進而又被火山灰快速埋藏起來。

汪筱林在哈密考察發掘。高偉攝

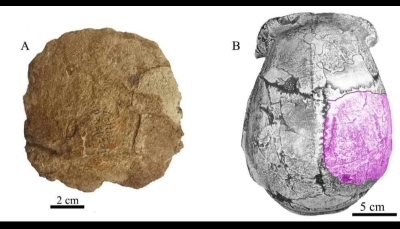

第一枚翼龍蛋與胚胎化石(與硬幣對比圖)。曾年攝 鬥轉星移,滄海桑田。這些重見天日的線索帶領汪筱林穿越時空隧道,關於“飛龍”的奧秘也被一點點揭開。 翼龍研究的最大謎團之一,是兩大翼龍類群——“喙嘴龍類”或非翼手龍類和翼手龍類之間的演化關系。此前,古生物學家猜測,短尾的翼手龍類是由長尾的非翼手龍類演化而來。但是,具體的演化過程是怎樣的?自第一件翼龍化石出現後的兩百多年間,學術界一直苦苦尋找著線索。 一次科考時,汪筱林發現了一堆破碎的化石:斷裂成十多塊的碎片中,除了幾節頸椎、一段尾椎和幾枚牙齒外,其他骨骼幾乎很難辨認。汪筱林敏銳地察覺到了這塊化石的非同尋常之處,經過精心拼接和修理,一件小型的翼龍化石骨架清晰浮現:從頭骨、頸椎、前肢來看,與傳統認知的翼手龍類非常相似;與此同時,尾巴和後肢的第五趾很長,這又是“喙嘴龍類”的一大特征。這種鑲嵌式的形態特征讓汪筱林想到了中國傳統文化中“一個筋鬥十萬八千裏、擁有七十二變能力”的孫悟空,因而將其命名為“悟空翼龍”。據此標本,一個全新的翼龍分類單元——悟空翼龍科得以建立,翼龍演化歷程重要的一環被填補。“任何物種在演化時,不可能所有特征同時改變,一定是有先有後。現在我們知道了,翼龍演化先從頭骨、頸椎和前肢開始,也就是從上半身先開始,下半身相對滯後。” 在汪筱林的努力下,在遼西及周邊這塊福地上,一系列關於翼龍的發現不斷湧現:森林翼龍的發現向世人證明了原來最小的翼龍只有麻雀般大小,《阿凡達》中飛行翼獸伊卡蘭的“真身”被發現,全身長滿毛的熱河翼龍為“翼龍是溫血動物”提供了有力證據…… 喚醒“翼龍伊甸園” 西域襟喉,中華拱衛,哈密自古以來就有“新疆門戶”之稱。幾乎寸草不生的無人區裏,擡頭是無垠的藍天白雲,舉目是縱橫交錯的風蝕溝谷,偶然還能瞥見遙遠天際邊的潔白冰川——一切仿佛置身於時間之外。 2005年,汪筱林的博士導師、中科院古脊椎所古哺乳動物學家邱占祥院士在考察吐哈盆地巨犀化石時,發現了幾小塊非常破碎的骨骼,既不是巨犀也不是恐龍,懷疑是翼龍。帶回北京給汪筱林一看,翼龍無疑。 2006年5月,汪筱林第一次踏上這片土地,撞入他眼中的不是蒼勁的雅丹奇觀,而是戈壁灘上若隱若現的一地碎骨。汪筱林預感到,自己的後半生要跟這裏“綁”在一起了。 的確,在此後的十多年裏,哈密戈壁50℃的高溫,零下20℃的嚴寒,甚至10級狂風下的飛沙走石,都沒有阻擋他帶領著哈密科考隊在戈壁大漠行進的步伐。 一輛晃晃悠悠的老舊越野車,是他們不離不棄的夥伴。“每天最大的感受就是時間過得太快了!”早上7點的哈密還在一片沈睡中,他們已經顛簸在戈壁灘的路上,到達現場往往已經10點多;埋頭幹上幾個小時,已是下午兩三點,啃幾口饢餅子,繼續工作,一晃又到了晚上七八點,等返回市區已經是深夜。 汪筱林說,大面積的野外踏勘,目的是要詳細了解化石的分布範圍、富集程度和埋藏規律,對已經暴露在地表風化破碎的頭骨以及其他有科學研究價值的標本進行搶救性采集。“沒有這些基礎工作,僅憑運氣可發現不了重要化石。” 十幾年下來,汪筱林和他的團隊“跑”出一組讓人欣喜的數字:在哈密地區,翼龍的富集面積為70至80平方千米,每平方米至少存在一只翼龍,也就是說,有上億數量級的翼龍曾在這裏繁衍生息。這些翼龍還呈現出明顯的“專一性”,如此龐大數量的翼龍居群都來自哈密翼龍同一家族,幼年的、成年的,雌性的、雄性的……汪筱林及團隊的研究論文相繼在國際知名期刊上發表,古生物學界將這一成果譽為“翼龍研究200多年來最激動人心的發現之一”。 一個沈睡著的“翼龍伊甸園”逐漸被喚醒,一億多年前的哈密翼龍動物群也得以栩栩再現:氣候濕潤的土地上,涵養著一個上萬平方千米的大型湖泊,湖水澄澈,波光粼粼,煙波浩渺的水面上,成千上萬只哈密翼龍展翅馳騁;岸邊軟泥上,翼龍家族與同時代的恐龍“表親”,嬉戲玩耍其樂融融——“空中霸主”的雄姿與柔情盡現。然而,一場湖泊風暴襲來,翼龍肢體被撕裂後快速掩埋,在時光中漸漸凝固,成為記錄生命演化的實證。 通過對大量哈密翼龍頭骨的研究,汪筱林和他的研究團隊發現,哈密翼龍最大的特征是:頭骨上有發育明顯的頭飾。他們認為,不同大小、不同形狀和不同厚薄的頭飾是鑒別翼龍雌、雄個體的標誌。而此前,有專家認為頭飾是雄性翼龍獨享的特征。大量三維立體保存的翼龍蛋和翼龍胚胎也相繼被發現,這也是世界上首次發現這類保存狀態的翼龍蛋與胚胎。其中一枚就被收在汪筱林辦公室的“寶箱”中:在灰白色的砂巖中,乳白色橢圓形的蛋體躍然其上,略微凹陷的蛋殼上密布著細細的裂紋,帶來一億多年前的訊息。 三維蛋與胚胎化石提供了更多有關翼龍產蛋、孵化等生殖方面的信息。有些發現加深了此前的認知。通過對遼西發現的世界上第一枚翼龍蛋與胚胎化石的研究,汪筱林和團隊認為,翼龍應該是早熟的物種,也就是說,與今天的雞鴨鵝類似,翼龍在破殼之後就可以自主進食。然而,在哈密發現的一枚保存有頭部骨骼的胚胎化石卻顛覆了這一認知:對翼龍的下頜進行修理和CT掃描後,並沒有找到牙齒的痕跡,而實際上,牙齒比較堅固,通常更容易保存為化石。“哈密翼龍出殼之後可能沒有牙齒,在一段時間內還是嗷嗷待哺的寶寶。” 這樣的證據不是唯一的。在胚胎骨骼保存相對最完整的一件標本裏,哈密翼龍胚胎的股骨已經發育完全,意味著它們一出生就具備了在陸地上行走的能力;但與此同時,其左右兩側的肱骨卻還沒有發育完全,而這一結構與翼龍飛行密切相關。另一件胚胎標本也顯示,對翼龍擡升翅膀具有重要作用的肩胛骨發育也不完全。這些都說明,翼龍寶寶不是生下來就會飛的。 雖然,翼龍胚胎發育不像之前認為的那麽早熟,其生長發育的速度還是讓汪筱林驚嘆。“兩歲就已經性成熟了,這也從一個方面解釋了哈密地區翼龍數量如此龐大的原因。” 這幾年,汪筱林和團隊翼龍研究的步伐走得更堅實。在小切口上的深入中,不斷豐富人們對空中霸主的認知。比如,去年,關於翼龍顎區結構、舌骨演化的多項研究,為翼龍食性撥開了迷霧。同時,通過對中國翼龍動物群多樣性的對比研究,為還原中生代的古環境補充了新證據。 即使與翼龍打了這麽多年交道,在汪筱林眼中,翼龍依然有著無數的待解之謎。揭開謎底,將成為他畢生的追求。 倡建“國家地質公園” 從2006年踏入哈密,重磅發現就接踵而至,但是汪筱林卻把成果“捂”了十年。 十年間,除了持續的考察、保護、修復、研究外,汪筱林還在四處奔走溝通,為寶貴的化石設好保護範圍,將暴露嚴重的化石摻膠加固、掩埋。等這些工作做好了,他們才謹慎地投出了論文,並且堅持模糊了明確的發現地點。 “新疆戈壁灘多,瑪瑙、奇石也多,很多人都會跑到戈壁灘上撿石頭;如果我們把化石地點暴露了,很難保證不會有人在好奇心的驅使下,造成無心的破壞。” “將化石研究好、保護好、利用好,給我們的子孫後代留點兒東西。”汪筱林的心願很樸素,在他多年的研究經歷中,常常遇到因為技術或暴露原因造成的化石風化、破碎,這讓他心疼不已;而他自己也時時被這樣的無奈所困擾。所以在很多公開演講的場合,他都在不遺余力地呼籲,文保、材料和工程等各個行業的專家都來為化石保護出謀劃策。 汪筱林也在盡自己所能做著努力。在山東萊陽,汪筱林進行了一項持續5年的實驗觀察。通過暴露一小部分化石,觀察環境濕度、溫度變化對化石自然風化的影響,從而進行最大程度的規避。“我們發現,每年3月是化石發生破碎最嚴重的時候,暴露在地表的骨骼往往呈現毀滅性的粉末狀。”那麽,埋藏在巖層中的那部分骨骼是否完好?采集整理後發現,埋藏在巖石中的骨骼基本沒有受到影響。“氧化作用”這一背後真兇被揪了出來。 哈密化石的風化一度讓汪筱林很頭疼。哈密戈壁幹旱炎熱,蒸發量大,鹽堿富集,從這裏出土的化石來到北京,“水土不服”,破碎風化明顯。為此,汪筱林與上海大學、中國科學院大學和北京科技大學等文化遺產保護團隊合作,從理論上入手進行成因分析,“我們先搞清楚骨骼和圍巖裏面什麽樣的成分會導致大量的吸水,從而對癥下藥。” 在汪筱林看來,化石保護不能為了保護而保護,保護是為了更好的研究和利用。因此,在重要化石發現地建立國家地質公園、國家級重點化石保護產地成了他傾心推動的重要事業。位於山東萊陽的“白堊紀公園”是他的得意力作之一。在這裏,汪筱林帶領科考隊發現了神奇的平原恐龍峽谷群以及豐富多樣的地質遺跡群。認識到此處遺址保護的重要性,汪筱林建議萊陽市政府盡快申報省級地質公園,為國家地質公園的申報做前期準備。從總體的框架構建,到細節的恐龍裝架展陳,汪筱林幾乎全程參與。最終,一個國家級的包含兩個園區、一個博物館和兩個遺址館的萊陽白堊紀國家地質公園建成開放。 在汪筱林的推動下,近年來,遼寧朝陽上河首鳥化石國家地質公園、內蒙古寧城國家地質公園、哈密翼龍-雅丹國家地質公園也都一一建成。在汪筱林看來,古生物研究不是一錘子買賣,不是找幾個化石回來發篇文章就萬事大吉了。“我們做古生物研究,不僅要關註過去,也要關心未來。希望借助我們的研究,能讓大家了解它們的科學價值,合理保護,並且利用遺址給當地老百姓在旅遊、生活、文化方面創造一些機會,助力脫貧致富,造福子孫後代。” (原標題:飛龍“捕手”) |