【來論】石柱:對美加稅堅決反制:中美經貿博弈的勝負手?2025年4月4日,中國宣佈4月10日12時起對原產於美國的所有進口商品加征34%的關稅,這是美國單方面將中國商品關稅提高至54%後的直接回應。這場被稱為“貿易戰2.0”的博弈,不僅涉及經濟數字的對抗,更是兩國在全球治理規則、產業鏈重構及戰略韌性上的全面較量。中國此次反制是否成為中美經貿博弈的“勝負手”?需從結構韌性、規則博弈、技術突圍和地緣聯動四個維度深入分析。 貿易結構韌性:中國市場多元化的成果 中國對美貿易依賴的持續下降,是其敢於“掀桌子”的底氣。數據顯示,中國對美出口占比從2008年的超20%降至2024年的14.7%,而“一帶一路”與東盟的貿易占比已接近50%。通過分散市場風險,中國構建了以機電產品(占出口59.4%)和“新三樣”(新能源汽車、光伏、鋰電池)為核心的貿易新體系,2024年“新三樣”出口增速達29.9%。相較之下,墨西哥對美出口占比高達80%,被迫接受嚴苛的原產地規則,而中國通過多元化佈局實現了“結構性脫鉤”。 這種韌性在反制措施中體現得尤為明顯。中國針對美國能源(如煤炭、液化天然氣)和農業(大豆、棉花)的精准打擊,直接衝擊特朗普的“票倉州”,導致美國農業逆差預計2025年突破500億美元。而稀土出口管制(美國80%依賴中國)更直指美國軍工與高科技產業的命脈,形成“非對稱威懾”。 規則博弈:從關稅戰到系統性反制 中國的反制遠非簡單的關稅對等,而是通過WTO訴訟、出口管制清單、不可靠實體清單等組合拳,構建規則層面的反擊體系。例如,中國在WTO起訴美國關稅違規,並同步對16家美企實施出口管制,暫停6家美企輸華資質,甚至對杜邦中國發起反壟斷調查。這種“法律戰+供應鏈戰”的策略,旨在打破美國“關稅大棒”的單邊邏輯,迫使美方回到多邊框架內談判。 值得注意的是,中國對稀土等關鍵資源的出口管制,不僅是經濟武器,更是技術規則的重塑。美國軍工所需的釤、釓等中重稀土被納入管制範圍,直接挑戰其“脫鉤斷鏈”戰略,而中國通過“30天緩衝期”設計,既避免全球產業鏈崩盤,又放大美企調整成本,堪稱“精准施壓”的典範。 技術突圍:產業升級對沖外部衝擊 在中美博弈中,技術自主權成為勝負關鍵。以新能源汽車為例,比亞迪憑藉“天神之眼”輔助駕駛系統和超級快充技術,續航能力領先特斯拉50%,直接改寫行業競爭規則。而華為鴻蒙系統、中芯國際7納米晶片的突破,則標誌著中國在ICT領域的“被動突圍”轉向主動創新。這種技術迭代不僅抵消了關稅對出口的衝擊,更推動中國從“世界工廠”向“規則制定者”轉型。 反觀美國,特斯拉因過度依賴中國市場(上海工廠占全球產能40%)和馬斯克的政治化操作陷入困境,Cybertruck的品質問題與FSD技術商業化遲滯,使其在比亞迪和小米的夾擊下市場份額持續下滑。技術優勢的此消彼長,讓中國在博弈中逐漸掌握產業話語權。 地緣聯動:中俄協同破解美國圍堵 中國的反制措施並非孤軍奮戰。在美對華加稅24小時內,俄羅斯公開支持中國,強調“中俄夥伴關係堅不可摧”,並加速推進能源本幣結算(對華石油出口占比從2019年15%升至2024年32%)。這種聯動不僅體現在貿易領域,更延伸至半導體合作(中俄簽署47項技術協議)和稀土資源互補(俄羅斯儲量占全球17%),形成對美“資源—技術—市場”的三重合圍。 相比之下,美國試圖構建的“聯俄抗中”戰略因內部矛盾破產。特朗普一邊威脅對俄石油加稅50%,一邊尋求稀土合作,暴露其戰略混亂;而中俄通過上合組織與金磚機制擴容,正在重塑多邊貿易秩序,使美國的單邊主義日益孤立。 綜上所述,中國此次反制之所以可能成為中美經貿博弈的勝負手,在於其成功將關稅戰轉化為規則重構、技術升級與地緣聯動的綜合博弈。美國加稅導致的通脹壓力(超90%成本由美企和消費者承擔)和供應鏈斷裂風險(如福特墨西哥工廠成本激增4%),正在加速其內部矛盾爆發。而中國通過“進口替代”政策(如工具機控制器國產化率提升15%)和“舊機換新”計畫,進一步鞏固內需市場,削弱外部衝擊。 然而,中美博弈遠未終結。美國可能升級至更高關稅或發起“雙反”調查,而中國需警惕高端晶片等領域的“卡脖子”風險。但歷史經驗表明,1930年《斯姆特-霍利關稅法》曾引發大蕭條,而今天中國以多邊主義對沖單邊霸權的策略,正為全球提供新的治理範式。當特朗普的“關稅癮”撞上中國的“規則鐵幕”,勝負的天平已向結構性優勢者傾斜,但最終的和平紅利,仍取決於雙方能否在博弈中尋回理性的對話空間。 (本文作者爲中國國家行政學院(香港)工商專業同學會主席、香港經濟智庫主席石柱) (本文僅代表作者觀點,不代表本媒體立場) 【編輯:張明臻】

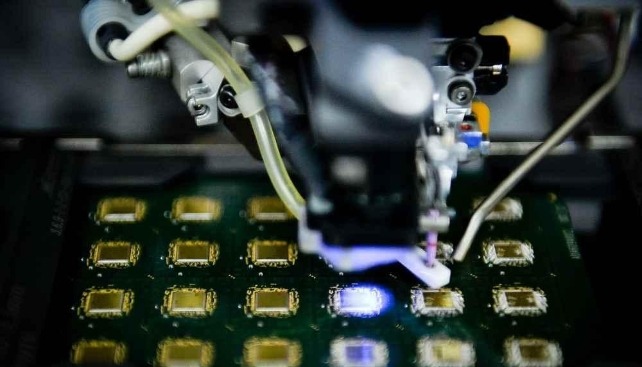

|