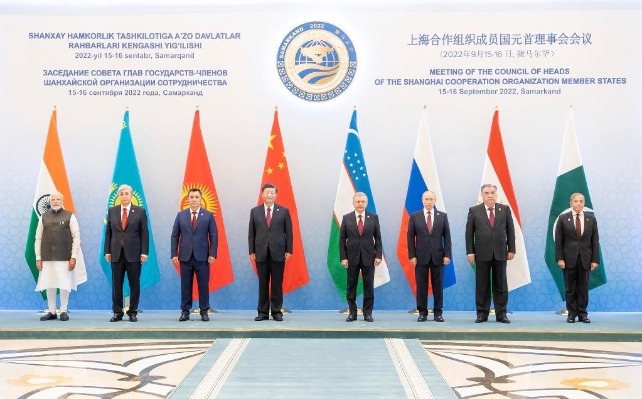

【來論】劉兆佳:中美國際競爭優勢分析當前,美國聯合盟友不斷打壓遏制中國。但實際上,許多國家並不願選邊站隊,既想利用美國為其提供的安全保證,又想搭乘中國經濟發展的快車,以此謀求自身發展。然而,隨著美國霸權相對衰落、國內孤立主義盛行,中國綜合實力和國際影響力日益增強,美國的盟友和夥伴對其所作的安全承諾感到信心不足,而對中國可提供的經濟發展機遇信心上升。中國的國際競爭優勢正變得越來越明顯。 中美兩國具有不同國際競爭優勢 當前美中兩國正處於激烈的遏制與反遏制鬥爭之中,雙方都不遺餘力爭取盟友、夥伴和朋友來加強自己的實力。長期以來,美國自認為在這方面比中國擁有較明顯的優勢,並相信在建構盟友網絡上中國將會永久處於下風。美國確與不少國家構建了軍事同盟,包括北約、美日同盟等,以及“美英澳三邊安全夥伴關係”(AUKUS)、“美日印澳安全對話”(QUAD)等準軍事同盟,並為其提供武器和情報。美國與英國名義上雖非同盟國,但實質上勝似同盟國。此外,美國也向不少國家尤其是部分中東國家如巴林、卡塔爾提供安全保證。相反,在“結伴而不結盟”和“獨立自主外交”的方針下,中國沒有與任何國家構建軍事同盟,但與少數國家比如俄羅斯、朝鮮和部分中亞國家維持密切的軍事或安全上的合作。有趣的是,儘管中國基本上沒有為任何國家的外部安全作出“正式”承諾,但不少國家主要是非西方國家在維護其內部安全上仍與中國有不同程度的合作,尤其在維持治安、反恐、反分離主義、反極端主義、反暴亂和粉碎“顏色革命”等方面。 經濟領域情況則截然不同。目前中國是超過120個國家和地區的首要貿易夥伴,而以美國為首要貿易夥伴的則只有墨西哥、加拿大等國。在基礎設施建設方面與中國進行合作的國家遠比與美國合作的國家多。在投資、對外援助和科技領域,中美之間的差距也正在日漸縮小。 不少西方和中國的戰略學者傾向於認為在爭取其他國家的支持上,美國的優勢是能夠為其盟友、夥伴提供安全保證,而中國的優勢則在於能夠為其夥伴帶來經濟發展的機遇和條件。這種論述無疑過於簡單,但不無道理。清華大學的閻學通教授多年前曾經向我講過這個觀點。美國陸軍戰爭學院客座教授希娜.C.格雷滕斯(Sheena Chestnut Greitens)和約翰霍普金斯大學高級國際研究學院兼任教授艾薩克.卡登(Isaac Kardon)在《外交事務》(Foreign Affairs)的文章中語帶挖苦地表示:“美國加強外部安全,在軍事上保護其夥伴免受區域威脅。中國提供內部安全,為政府提供打擊社會混亂和政治反對派的工具。”“美國的主要任務是區域安全:它保護盟友和夥伴免受鄰國的威脅,提供廣泛的核威懾,打擊跨國恐怖組織,並讓它們極度依賴美國在高端軍事能力方面的優勢。華盛頓透過共同防禦條約和其他雙邊安全夥伴關係建立了一個盟友網絡,以應對和平與穩定的挑戰,包括中國和朝鮮在東亞,伊朗在中東以及俄羅斯在歐洲構成的威脅。”“中國為外國政府提供國內和政權安全。透過在數碼監控、警察培訓和防暴管理等執法和公共安全措施方面的合作,北京幫助其合作夥伴維持對國內的控制。” 為了遏制中國,美國不斷宣揚“中國威脅論”“中國見頂論”“中國崩潰論”“中國產能過剩論”“大國角力論”“民主和威權決戰論”“新冷戰論”等,以及利用中國與個別東南亞國家在南海的領海爭端和中印的邊境糾紛,挑撥和破壞中國與其他國家的關係。不過,美國的如意算盤沒有打響。絕大部分國家在爭取美國安全保證的同時,希望與中國和美國均保持良好關係,特別是在經貿方面,它們不願意選邊站隊。印太地區國家特別是東南亞國家在這方面的立場尤其明顯。2023年5月,史汀生中心高級研究員凱利.A.格里科(Kelly A. Grieco)和卡內基國際和平基金會高級研究員詹妮弗.卡瓦納(Jennifer Kavanagh)在《外交政策》(Foreign Policy)的文章中說:“(印太)地區許多國家對中國的某些行為表示日益擔憂,特別是北京在南海的侵略行為和不尊重國際準則的行為。同時,許多國家既不認同美國對中國威脅的看法,也不認同拜登政府將世界分為專制國家和民主國家的簡化願景。東南亞國家聯盟(東盟)協助建立了基於互利合作的區域秩序,其成員國和太平洋島國歡迎中國為經濟成長和發展所作出的貢獻。即使美國及其民主盟友設法兌現『人人享有可持續發展』的承諾,但無論拜登訪問多少次、訪問多久,它們也不太可能放棄深化與中國在該地區的貿易和投資關係。”“在這種地緣政治背景下,美國的影響力比它想像的還要小。從泰國和韓國等條約盟友,到印度等日益密切的美國夥伴,再到越南等對美國交往持謹慎態度的國家,該地區國家正積極選擇第三條道路。”“對他們來說,鑒於中國是它們的主要貿易夥伴和投資者,多邊結盟是經濟上的必然。但多方對齊也是它們在安全領域的首選。美國可能希望成為首選的安全夥伴,但該地區大多數國家不想要一個安全夥伴——它們選擇了多個安全夥伴。” 芝加哥大學政治學教授保羅.斯坦尼蘭(Paul Staniland)2024年5月在《外交事務》的文章中指出:“亞洲國家高度關注經濟成長,它們將抓住機遇,在美中競爭中佔據優勢,例如與美國合作,將供應鏈從中國轉移到自己的市場。但這些努力可以與中國在其他經濟議題上的合作同時進行。”不過,“過去十年來,一些亞洲國家——尤其是那些與中國存在陸地和海上爭端的國家——一直在尋求與美國加強聯繫結盟。”“大多數亞洲國家都有很多需求。即使它們選擇在一個領域與中國接觸,美國及其合作夥伴也可以在其他領域推進其戰略目標。” 越來越多的國家希望與中國保持緊密經濟聯繫 展望將來,在爭取其他國家的支持和認同上,中國的競爭優勢將會逐漸超越美國,原因是對越來越多的國家來說,經濟發展比安全保證重要得多,它們將會從中國獲得越來越多且沒有附帶政治條件的經濟發展機遇,尤其重要的是它們並不像美國般視中國為重大安全威脅。相反,美國所能給予其他國家的經濟好處只會越來越少,特別是在投資和基礎建設方面,然而美國仍然會要求那些受惠國家採納西方的民主、人權、發展模式和開放市場來換取美國的支持。讓不少受惠國家懊惱的是,美國要求它們支持和配合美國與中國為敵的立場。為了打擊和抹黑中國,美國不斷污衊中國要在其他國家製造“債務陷阱”(debt trap)、宣揚威權主義價值觀、破壞自然環境和進行政治滲透和控制。不過,美國這種在中國與其他國家之間製造矛盾的伎倆沒有得逞。更為重要的是,在提供安全保證上,美國的競爭優勢正在不斷下降。儘管當前世界並不太平,區域性衝突此起彼伏,但越來越多國家對美國的安全保證的需求不斷下降,認為美國的安全保證越來越不可靠, 甚至覺得美國的外交和軍事政策反而會給自己帶來不安全。 在經濟領域,中國的崛起和改革開放路綫令中國在經濟、貿易、科技和金融上與世界各國的關係越來越密切。今天,絕大部分國家都把推動經濟發展和提高人民生活水平視為第一要務,而這也是執政勢力在政治上生死存亡的關鍵。中國提出的“一帶一路”倡議讓很多國家得以從中國的發展中取得源源不絕的紅利,因此參與的國家不斷增加。新加坡國立大學亞洲研究所傑出研究員馬凱碩(Kishore Mahbubani)2023 年 2 月在《外交事務》的文章中指出:“世界上絕大多數人口生活在南半球,那裡的大多數政府主要關心的是經濟發展,不希望在北京和華盛頓的競爭中選邊站隊。《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)於 2022 年 1 月生效,可能會在未來十年刺激經濟成長更加顯著地跳升。”“美國大力反對中國的『一帶一路』倡議,但這場運動基本上失敗了:所有十個東協國家都參與了各種『一帶一路』項目,而且整個地區是最容易接受中國巨額基礎設施投資的地區之一。”“美國根本沒有提出『一帶一路』倡議的可行替代方案,因此不顧美國的反對而選擇接受中國的倡議是很容易的。”“就像在東南亞一樣,中國與非洲建立了更深層的經濟關係。包括美國在內的西方國家警告非洲政府要警惕中國的剝削,但這種警告遭到了懷疑,尤其是西方有長期剝削非洲的痛苦記錄。此外,經驗證據表明,中國投資促進了經濟成長,並在就業機會稀缺的非洲大陸創造了新的就業機會。” 此外,由中國作為核心成員的金磚國家組織不斷壯大,在全球經濟所佔比重媲美甚至超越G7(七國集團)。最近,泰國成為了第一個申請加入金磚國家組織的東南亞國家。身為北約成員國的土耳其也表示希望加入金磚國家組織。“一帶一路”合作和金磚國家組織都讓中國比美國在經濟層面對世界各國更具有吸引力的競爭優勢。 近年來,一個關鍵性的發展是,中東的產油國除了增加與中國的石油貿易外,也在中國進行規模越來越大的投資。据《中國日報》2024 年 2 月 23 日的報道:“中國曾經是中東的主要投資國,而美國一直是阿拉伯國家的主要投資目的地。然而,過去幾年情況發生了變化,中國逐漸成為對這些國家越來越有吸引力的投資目的地。它們在中國的投資已經達到了與中國在中東的投資不相上下的水平。”“投資主要集中在電動車、新能源、互聯網、半導體、人工智能、智能基礎設施、醫藥和高端裝備製造等新興領域。”“阿拉伯國家投資的戰略支點是擺脫對石油的依賴,擺脫對美國的過度依賴,擁抱新興國家和新興市場。” 與此同時,保護主義、單邊主義、排外主義、逆全球化和“美國優先”等思想令美國在經濟上走向閉關自守,卻同時對外採取經濟自私自利的“掠奪”手段和霸凌主義,不斷蠶食或犧牲他國包括盟友的利益。事實上,今天的美國對於與其他國家締結多邊貿易協定或參與國際經貿組織的興趣越來越低。正如悉尼美國研究中心的研究員布萊克.赫辛格(Blake Herzinger)2023年5月在《外交政策》的文章中所言:“儘管美國作為一個自由貿易國家有着悠久的歷史,但現在它發現自己被排除在當今定義該地區的大多數貿易協定之外。從美國沒有參加《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》(本質上是除去美國的TPP (跨太平洋夥伴關係協定))到《區域全面經濟夥伴關係協定》來看,美國並不參與亞洲貿易規則的制定。”令人嘆息的是,美國對其主力創建的世界貿易組織(WTO)採取蔑視態度,不但屢屢違反其規則,比如單方面向中國出口美國的產品肆意大加關稅,而且惡意癱瘓其爭議投訴機制,讓WTO難以正常運作。美國戰略學者哈爾.布蘭茲(Hal Brands) 2024年5月更在《外交事務》的文章中稱, 如果特朗普再度當選美國總統,“在經濟上,『美國優先』策略將以保護主義和掠奪為特徵。”“美國將對盟友和對手採取更強硬的脅迫措施。”誠然,美國總統拜登試圖通過其倡議的“印太經濟框架”來拉攏其他國家,但拒絕為它們開放美國市場,此舉從而徒勞無功。 盟友對美國的安全承諾產生動搖 在提供安全保證上,越來越多國家對美國所能提供的安全承諾信心產生動搖。美國自己也知道不少國家對美國的安全保證的信任度不高。三名戰略與國際研究中心的美國戰略學者卡特琳.弗雷澤.卡茨 (Katrin Fraser Katz)、克里斯托弗.約翰斯通(Christopher Johnstone)和維克多.查(Victor Cha)2023 年2 月在《外交事務》的文章中指出:“美國會履行承諾,使用包括核武器在內的美國全部能力來威懾並在必要時擊敗對其盟友領土和主權的外部攻擊嗎?”“即使在最好的情況下,維持外部威懾承諾的可信度也是一個挑戰。這樣做需要讓盟友相信,美國不僅有能力阻止和防禦針對他們的潛在攻擊,而且有意願使用這些能力——即使這意味着將美國城市置於危險之中。這本質上是一項困難的努力,因此盟國對延伸威懾的懷疑是可以預見的,也是正常的。”“日本和韓國都擔心俄羅斯對歐洲的侵略會分散美國對亞洲迅速演變的一系列安全挑戰的注意力。”“亞洲盟友對美國自身的事態發展感到擔憂。它們特別擔心未來的美國政府可能會降低聯盟的重要性,就像美國總統特朗普在執政期間所做的那樣。東京和首爾都關注美國政治中揮之不去的『美國優先』思想,並想知道華盛頓是否會繼續致力於保護它們。” 與此同時,美國也深知自身國力相對於中國不斷下降,因此越來越要求盟友和夥伴分擔維護安全的費用,這更讓美國的盟友和夥伴心存疑慮和抗拒。史汀生中心高級研究員凱利.A.格里科 (Kelly A. Grieco)和卡內基國際和平基金會高級研究員詹妮弗.卡瓦納(Jennifer Kavanagh) 2024年1月在《外交事務》的文章中表示:“當認識到維持美國在維持(印太)地區軍事主導地位的代價在政治上和實際上都變得不可持續後,拜登團隊尋求建立一個盟友和合作夥伴聯盟來支付部分成本。”“該地區很少有國家願意完全倒向美國主導的安全架構,而這種架構要求它們在美國和中國之間做出選擇。美國堅稱,它並不尋求建立一個地區安全集團,但該地區的許多國家,包括美國的盟友,都抵制了華盛頓這樣做的嘗試。” 歐洲國家是美國最重要的盟友,但它們對美國的安全保證的信心也在動搖。西班牙前外交部長阿蘭查.岡薩雷斯.拉亞 (Arancha González Laya)等人2024年2月在《外交事務》的文章中稱:“歐洲領導人不能指望一個友好的美國。”“早在俄羅斯入侵烏克蘭之前,歐洲領導人就知道他們必須成長——這在一定程度上意味着減少對美國的依賴。”“無論誰掌權(美國),歐洲都可能根本無法再依賴美國作為堅定的合作夥伴。美國已經在沒有諮詢歐洲的情況下就採取了外交政策舉措,特別是在經濟領域。”英國的民調機構YouGov於2024年4月8日至15日在英國、法國、德國和美國展開調查,發現只有6%的被訪者認為美國未來10年在保障歐洲的安全上“非常可靠”,而持這個態度的美國被訪者雖然較多,但仍只有24%。 如果美國在俄烏衝突中對烏克蘭的承諾越來越無法兌現,則其他國家對美國的安全保證也會失去信心。以台灣為例,達米.恩凱夫(Damien Cave)和張健.艾米(Amy Chang Chien)2024年1月22日在《紐約時報》的一篇報道中說:“當(台灣民眾)看到華盛頓在對烏克蘭和以色列的軍事援助上陷入僵局,並試圖想象美國在危機中實際上會為台灣做什麼時,對美國的信心正在直線下降。一項台灣民調顯示,只有 34% 的受訪者認為美國是值得信賴的國家,這一比例低於 2021 年的 45%。” 近年來,美國的“孤立主義”在共和與民主兩黨及美國社會都有明顯的上升趨勢,而要求美國推行“緊縮”政策(retrenchment policy), 即減少介入外國事務和對外國的承擔呼聲也在上升,這讓美國盟友和夥伴對其提供的安全保證的信心進一步下墜。《外交政策》專欄作家麥可.赫什(Michael Hirsh)2023 年 11 月表示:“美國自建國以來其實一直是個孤立主義國家,特別是為了避免捲入外國戰爭。與它的整個歷史相比,它的戰後全球領導作用——近八年來伴隨着我們成長的角色——實際上是一種反常現象,而不是常態。” 卡內基國際和平基金會高級研究員史蒂芬.韋特海姆(Stephen Wertheim)2024年2月在《外交事務》的文章中提出忠告:“展望未來,(美國的)選擇是顯而易見的:美國可以選擇性地緊縮開支並控制成本和風險,或者堅持全球主導地位並在危機中陷入困境。”“如果美國真的想根據自己的利益確定優先事項——換句話說,採取戰略行動——除了從不那麼重要的地方撤軍之外,沒有其他可行的選擇。”“這意味着系統性地使美國與中東脫鉤,將大部分歐洲防務負擔轉移給歐洲盟友,並努力與中國建立競爭性共存,以便在美國繼續發展的同時,使兩國之間的政治和經濟關係穩定。”“美國不需要全球軍事主導地位來實現繁榮。我們必須做的是拯救其自由民主,重建其政黨政治,並恢復人民的信心。”哈爾.布蘭茲也警告:“對美國全球主義關鍵方面的厭倦已成為兩黨共同的事情。世界可能會面臨一個始終奉行『美國優先』的超級大國。”“華盛頓不會繼續保衛遙遠的國家,這些國家的生存對美國的安全顯然並不重要,美國也不會繼續提供主要被其他國家消費的公共產品。”“華盛頓至少不會將其聯盟視為戰略血誓,而是視為永遠適合重新談判的討價還價。 ……或者華盛頓可能會簡單地退出其聯盟,將歐亞大陸留給歐亞人。” 國際社會期待中國為維護世界和平與安全發揮更大作用 由於不少盟友和夥伴對美國的安全保證的信心越來越低,它們不得不積極尋找其他辦法來維護自身的安全。在歐洲,法國和德國等國家增加了國防開支,並謀求建立北約以外的歐洲軍事力量。這一趨勢在戰亂頻仍的中東尤為明顯,特別是在巴以衝突爆發後。阿拉伯國家雖然在安全上對美國仍有依賴,但它們已經明白,那個堅持容許以色列在加沙進行種族滅絕暴行和堅持與伊朗為敵的美國並不具備在中東建構持久和平的資格。巴以衝突一方面令阿拉伯國家走向團結,另一方面緩和並改善了阿拉伯國家與伊朗的關係,同時還強化了伊斯蘭世界國家在安全上的合作。在對美國和以色列失望和憤慨的同時,阿拉伯和伊斯蘭國家正在一起積極探索達至中東永久和平的方案,當中尤其重要的一環是要讓巴勒斯坦人民按照聯合國的決議建立獨立的巴勒斯坦國。質言之,中東國家已經不指望美國能夠為自己帶來和平,因此必須更多地依靠彼此的合作。 加州大學洛杉磯分校教授達莉亞.達薩.凱伊(Dalia Dassa Kaye)和查塔姆研究所研究員薩南.瓦基爾(Sanam Vakil) 在《外交事務》的文章中提出:“等待美國帶頭有效管理加沙並實現持久的中東和平就像等待戈多:當前的地區和全球動態使華盛頓很難發揮主導作用。”“任何對華盛頓能夠達成最終結束以色列—巴勒斯坦衝突的大協議的期望都脫離了當今中東的現實。最終,重大外交突破最有可能來自並取決於該地區本身。”“事實上,從 2019 年開始,該地區各國政府開始修復先前緊張的關係。”“儘管加沙戰爭將巴勒斯坦問題推回到國際議程的前沿,但它也凸顯了整個中東地區正在發生的重要的新政治動態。一方面,美國的影響力似乎較小。但同時,區域大國包括那些先前存在分歧的國家,正在主動出擊、參與調解,並協調各自的政策反應。” 除了越來越不能兌現對盟友和夥伴的安全保證外,美國在冷戰結束後的對外政策往往還為其盟友和夥伴帶來不安全。美國罔顧俄羅斯的安危,並在部分歐洲大國有所保留的情況下悍然推動北約東擴,導致了俄烏衝突和歐洲國家的不安全。相反,近年來,隨着國際影響力急速上升,中國積極承擔維護世界和平的責任,越來越多國家亦希望中國在維護世界與地區和平上發揮重要作用。國際上希望中國在俄烏衝突、巴以衝突和中東和平上扮演更主動和積極角色的呼聲日益高漲。事實上,越來越多阿拉伯國家願意與中國在安全事務上加強合作。可以說,在為其他國家提供外部安全保證上,美國雖然比中國仍較具優勢,但中國的優勢也正在持續增加。 總的來說,在爭取世界各國的支持上,中國不但能夠為其他國家提供更多的經濟發展機遇,也能夠為世界和地區和平作出更多貢獻。美國不但不能夠孤立中國,反而自己在國際上愈趨被孤立,尤其因為盲目支持以色列在加沙的殘酷殺戮而深陷道德危機並備受國際社會的嚴厲譴責。 (本文作者爲香港中文大學社會學榮休講座教授、全國港澳研究會顧問劉兆佳) (本文為作者觀點,不代表本媒體立場) 【編輯:張明臻】

|