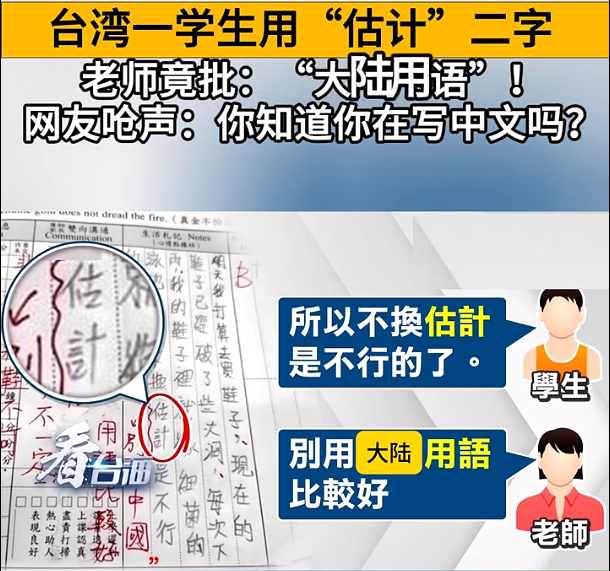

台灣學生寫“估計”遭老師批“大陸用語” 網炸鍋意識形態太強香港新聞網5月7日電 近日,一名台灣網友分享了一張內容是小學生作業的照片。有學生在生活札記中寫,“鞋子不換估計是不行的了。”結果批改的老師把“估計”一詞劃紅線,還標注“別用大陸用語比較好”。 消息曝光後隨即引發熱議。許多台灣網友質疑,“‘估計’何時變大陸用語了?”“老師有問題+1”“感覺台灣用詞語意真的比較少用‘估計’,但不知道老師管這個有沒有必要”。

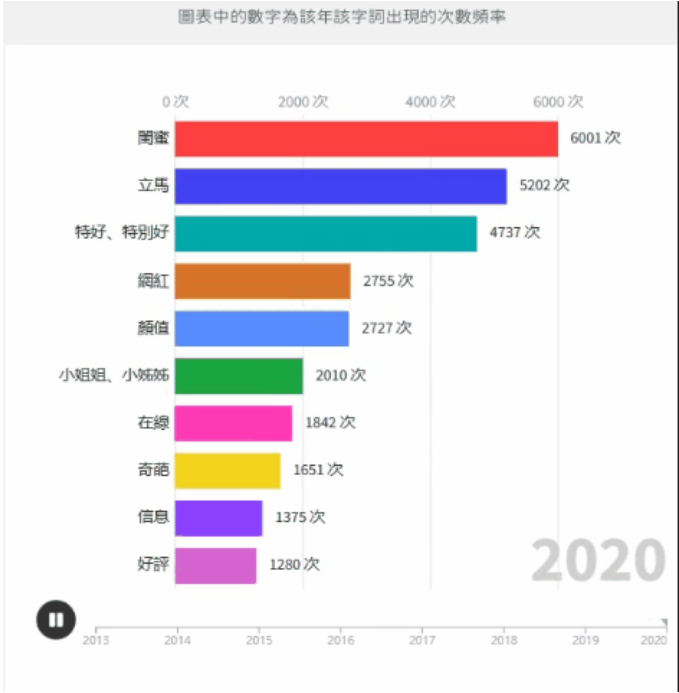

台灣一學生在日記中用了“估計”二字,遭老師批評不要使用“大陸用語”較好。 (視頻截圖) 日前,也有網友針對大陸用語,現在有許多人會將“大概”“應該”變成“估計”、“陰謀”說成“貓膩”、“影片”改說“視頻”,好奇直問“還有什麼用語是影響當代整個台灣人的?”文章底下,不少網友列出更多大陸用語。 實際上,“大陸用語”在台灣被渲染炒作屢見不鮮。此前,有生物課本以“土豆”稱呼馬鈴薯,還有台防務部門的一檔節目中出現了“質量”一詞,都引來一些人士炒作“文化統戰”,聲稱使用大陸用語就像被“溫水煮青蛙”。還有人擔憂,年輕人所謂的“台灣本土意識根基”將被動搖,害怕“天然獨”變成“潛在統”。 事實上,隨著互聯網的發展與兩岸交流漸趨緊密,兩岸用語不同已被兩岸年輕人視為有趣並樂於交流討論的話題。有台灣媒體以30歲以下年輕群體常用的網絡論壇進行近十年的數據觀察發現,包括“閨蜜”“種草”“顔值”“打call”等大陸社會的流行用語,都被台灣年輕世代運用自如。

台灣媒體調查,從使用趨勢來看,大陸流行語連續幾年的使用率居高不下。 見此現象,有台媒曾報道稱,也許這背後反映了兩岸流行文化的“強弱易位”。 輿論認為,現在台灣同胞特別是年輕人說大陸用語、吃大陸零食、看大陸影視劇、唱大陸歌曲,已經成為一種潮流、一種新的生活方式。 對於年輕人而言,他們最樸素的想法,或許只是“哪里的東西有趣,就去看哪里的”。隨著近年來經濟發展與軟實力的增強,大陸在文創領域不斷推出製作精良、優秀、富有創意的產品和內容,加上兩岸語言文化相通,台灣年輕人因此受到吸引並產生共鳴,是自然而然的事情。 中國國台辦發言人曾表示,網絡交流為兩岸青年搭建了多元化展示的平台,也為兩岸青年相互瞭解、良性互動創造更多機會。民進黨當局蓄意阻撓破壞兩岸民間交流,說到底是害怕兩岸同胞走近走好,害怕台灣民眾瞭解大陸的真實情況。他們以所謂“認知作戰”蒙蔽台灣民眾,製造“信息繭房”,當作煽動敵意、仇恨和對立的遮羞布,最終損害的是台灣民眾特別是台灣青年的發展空間和利益。(完) 【編輯:施鑫岳】

|